Compte-rendu de la réunion entre Nathalie Vandeperre, Thomas Coomans, Charly Kleinermann et Thibaut De Coster concernant la maquette du Palais chinois de Laeken, au Musée royal d’Art et d’Histoire :

Thomas Coomans est historien et archéologue, professeur d’histoire de l’architecture et de la conservation du patrimoine au département d’architecture et au Raymond Lemaire International Centre for Conservation de la KU Leuven, ainsi qu’associé à l’Ecole d’Archéologie et de Muséologie de l’Université de Pékin depuis 12 ans. Il est par ailleurs spécialisé en histoire de l’architecture religieuse, notamment en Chine, d’archéologie et de conservation du patrimoine bâti, transferts architecturaux entre l’Europe et la Chine.

Ses connaissances sont précieuses sur Tushanwan, sur sa situation géographique proche de la concession française de Shanghai et sur le culte marial organisé par les Jésuites au milieu du XIXe siècle sur la colline de Sheshan, près de Shanghai. Le style hybride des églises catholiques, construites en Chine par des missionnaires de nombreux pays différents (y compris des Jésuites français) et des travailleurs chinois, a évolué entre les années 1840-1860 et 1940 des structures traditionnelles en bois et briques, aux structures modernes en béton armé. Les styles roman et gothique forment un patchwork architectural mêlant des influences multiples selon l’origine des missionnaires et ses interactions avec les modes de construction régionaux de Chine.

A Tushanwan, les Jésuites ont créé en 1864 un orphelinat et une école d’arts et métiers qui enseignaient la peinture à l’huile, la charpenterie, la menuiserie, la sculpture sur bois, l’imprimerie, les arts du métal, la photographie aux élèves. Le Frère Aloyusus Beck (1853-1931) fut une figure importante de la communauté jésuite de Tushanwan. Il y fut responsable de l’atelier de charpenterie-menuiserie de 1894 à 1931, qui comprenait aussi la sculpture décorative et figurative en bois. Le Frère Beck avait rassemblé dans un petit musée des pièces de sculpture décorative chinoise, des dessins, des plans, des photos, des archives, ainsi que des objets traditionnels chinois, à des fins éducatives. Du musée Beck, il ne reste plus rien aujourd’hui, les objets ont été en partie brûlés lors d’un incendie qui détruisit une partie de l’orphelinat en 1919, ou vendus par les Jésuites pour financer la reconstruction des ateliers détruits par l’incendie. Ceci explique le peu de documents qui subsistent sur le travail et les influences du Frère Beck et de ses élèves, en ce compris sur le Palais chinois de Laeken.

L’atelier de charpenterie-menuiserie de Tushanwan a réalisé des décorations d’église, des charpentes, des autels, du mobilier religieux, et civil, ainsi que des maquettes.

Les maquettes de pagodes

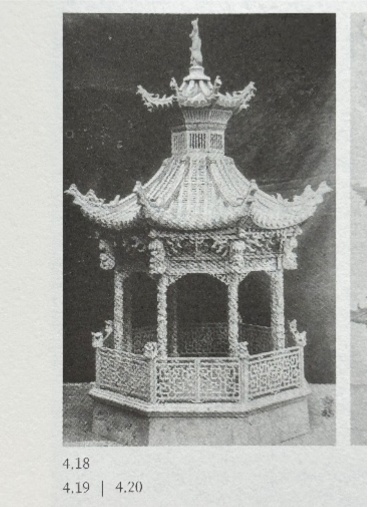

Lors de l’Exposition universelle de San Francisco en 1915, quelques 84 maquettes de pagodes, réalisées par l’atelier de charpenterie-menuiserie de Tushanwan, furent montrées. Elles avaient été réalisées à des fins éducatives, afin de représenter la diversité des architectures chinoises. Le travail de sculpture, souvent peint en polychromie, a sans doute été réalisé d’après photos. Ainsi, Thomas Coomans a retrouvé la photo d’une pagode avec des prêtres aux fenêtres. Ces prêtres se retrouvent sculptés sur la maquette de la pagode.

Ces maquettes sont aujourd’hui visibles à l’Asian Civilisations Museum (ACM) de Singapour. Les similitudes de facture entre ces pagodes et la maquette du Palais chinois sont nombreuses (gravures des rainures des toits, similitudes des gravures sur les frises…). Dans le cadre de cette exposition, Thomas Coomans a donné en novembre dernier une conférence à ACM de Singapour, intitulée Beyond the Pagodas. Other Tushanwan Models and their Purposes, dans laquelle il était question de la maquette de Laeken et de maquettes d’église en Chine. Il a offert à Nathalie Vandeperre, pour la bibliothèque du Musée d’Art et d’Histoire, le catalogue de l’exposition à ACM qui mentionne la maquette de Laeken (article de William Ma).

Les maquettes d’architecture

Sur une photo de l’atelier de charpenterie-menuiserie antérieure à l’incendie de 1919, on observe le Frère Beck, des orphelins-apprentis chinois, mais aussi quelques maquettes d’églises. Elles sont de styles européens (gothique et classique).

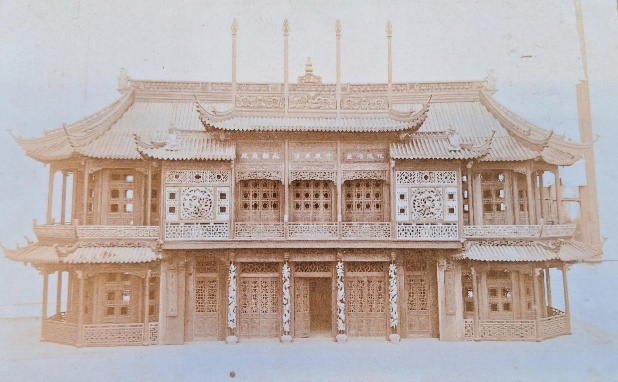

Dans le livre sur l’orphelinat Tushanwan, il existe deux photos de deux maquettes pour le projet du Palais chinois.

La première maquette, sans doute la plus ancienne car présentant de nombreuses différences de détails par rapport au palais existant, n’a pas été retrouvée.

La deuxième, représentée dans le Carnet de Shangaï, est celle qui est actuellement en cours de restauration à Bruxelles.

Thomas Coomans n’a pas connaissance d’autres maquettes de bâtiments non-religieux réalisées par les ateliers de Tushanwan, si ce n’est la maquette du kiosque de Laeken qui ne figure pas dans le Carnet de Shanghai.

La maquette du Palais chinois avait pour but de visualiser un édifice à construire. L’originalité du palais réside dans le fait qu’il n’est pas typiquement chinois, mais est constitué du plaquage de trois de ses façades faites à Tushanwen sur un bâtiment conçu par l’architecte Alexandre Marcel. Les parties latérales arrondies ainsi que les charpentes des toits attestent d’une influence occidentale. On ne sait pas exactement quel est le degré de précision de la commande faite par l’architecte Alexandre Marcel au Frère Beck : ce dernier proposa sans doute un ou plusieurs projets d’élévations en bois et en style chinois, destinés à s’accorder aux plans de l’architecte et à la structure du bâtiment (hauteurs des étages, niveau des balcons, hauteur de la toiture, dénivelé du terrain, emmarchement et socle, côtés arrondis…).

Compte-tenu des lacunes dans les archives concernant cette maquette, il est difficile de savoir si les structures des sous-toits étaient recouvertes de bois, s’il y avait des planchers, des plafonds et des divisions intérieures au rez-de-chaussée et au premier étage. De même, il est difficile, voire impossible, de reproduire à l’identique la charpente originale : pour la reconstituer, il n’existe qu’une seule ferme de charpente à arbalétriers de type européen couvert de tuiles à la chinoise.

Nous ignorons également comment se présentait l’arrière de la maquette (ouvert ou fermé par un panneau en bois ? Ou par un voile en tissu ?), ni où et comment cette maquette fut exposée une fois livrée à Bruxelles. Ces questions sans réponses ne facilitent pas les travaux de restauration qui devraient inclure une réflexion sur la destination future de cette maquette et son éventuel contexte muséologique.

Les conseils de l’architecte Nicolas Godelet concernant les assemblages des dougong 斗拱 (bracket sets en anglais) et des structures des sous-toitures, ainsi que les impressions 3D des pièces manquantes, réalisées d’après les photos du Carnet de Shanghai, sont pertinentes selon Thomas Coomans.

Concernant l’histoire du patrimoine du parc du château de Laeken, la pagode et l’orangerie chinoises érigées par l’architecte Montoyer vers 1787 se situaient à peu près au même emplacement que le Palais chinois. Cette pagode a certainement été influencée par celle de Kew Gardens à Londres, érigée en 1762 par l’architecte William Chambers (1723-1796), dans la mouvance des « Chinoiseries » et « fabriques » – construction à vocation ornementale prenant part à une composition paysagère au sein d’un parc ou d’un jardin.

A propos de la pagode de Laeken et ses plans conservés à Vienne, voir : Anne et Paul van Ypersele de Strihou, Laeken. Un château de l’Europe des Lumières, Louvain-la-Neuve, Duculot 1991, p.152-154.

Thomas Coomans propose un contact avec un de ses anciens doctorants chinois vivant en Belgique, Jinze Cui, architecte et archéologue de l’architecture traditionnelle chinoise, diplômé de l’Université de Pékin. Ayant travaillé plusieurs années pour Art Exhibition China à Pékin, la seule agence de la Chine populaire à pouvoir exposer à l’étranger des objets d’art conservés en Chine, il a une bonne expérience muséologique.

Thomas Coomans recommande aux restaurateurs de la maquette d’aller visiter à Paris le Musée des Arts et Métiers qui possède dans sa section d’architecture une collection importante de maquettes architecturales en bois.